金融システムレポート(2025年10月号)

2025年10月23日

日本銀行

2025年10月号の問題意識

国際金融市場では、4月初、各国の通商政策を巡る不確実性の高まりを受けて、資産価格の大きな振幅がみられた。現在も、各国の経済政策運営や地政学的リスク、国際金融市場の動向を巡る不確実性の高い状況が続いている。今回レポートでは、以下の4点を中心に点検する。

第一に、各国の通商政策等の変化がわが国企業部門や金融機関の信用コストに与える影響を分析する。また、地政学的リスクの顕在化などを契機に、各国の通商政策等が変化する結果、世界貿易量が大幅に減少し、企業収益が大きく押し下げられる可能性もある。そうしたテールリスクが顕在化した場合の金融システムの頑健性についてもカバーする。

第二に、株価や不動産価格について、それぞれの市場における取引環境を点検したうえで、先行きのリスク等を分析する。

第三に、内外でプレゼンスを拡大しているヘッジファンド等の海外ノンバンク部門の投資ポジションの巻き戻しなどが本邦金融市場に影響を及ぼす可能性について整理する。

第四に、金利環境の変化が金融機関や家計・企業に与える影響について、アップデートする。預金動向については、人口動態やデジタルチャネルの普及などの構造的な要因に加え、金利上昇局面において金融機関に影響する要因を整理する。

わが国金融システムの安定性評価(要旨)*

わが国の金融システムは、全体として安定性を維持している。

貸出市場では、企業の資金需要が増加を続けるなか、金融機関が積極的な融資姿勢を維持し、金融仲介活動は円滑に行われている。こうしたもとで、現在の金融活動に大きな不均衡はみられていない。

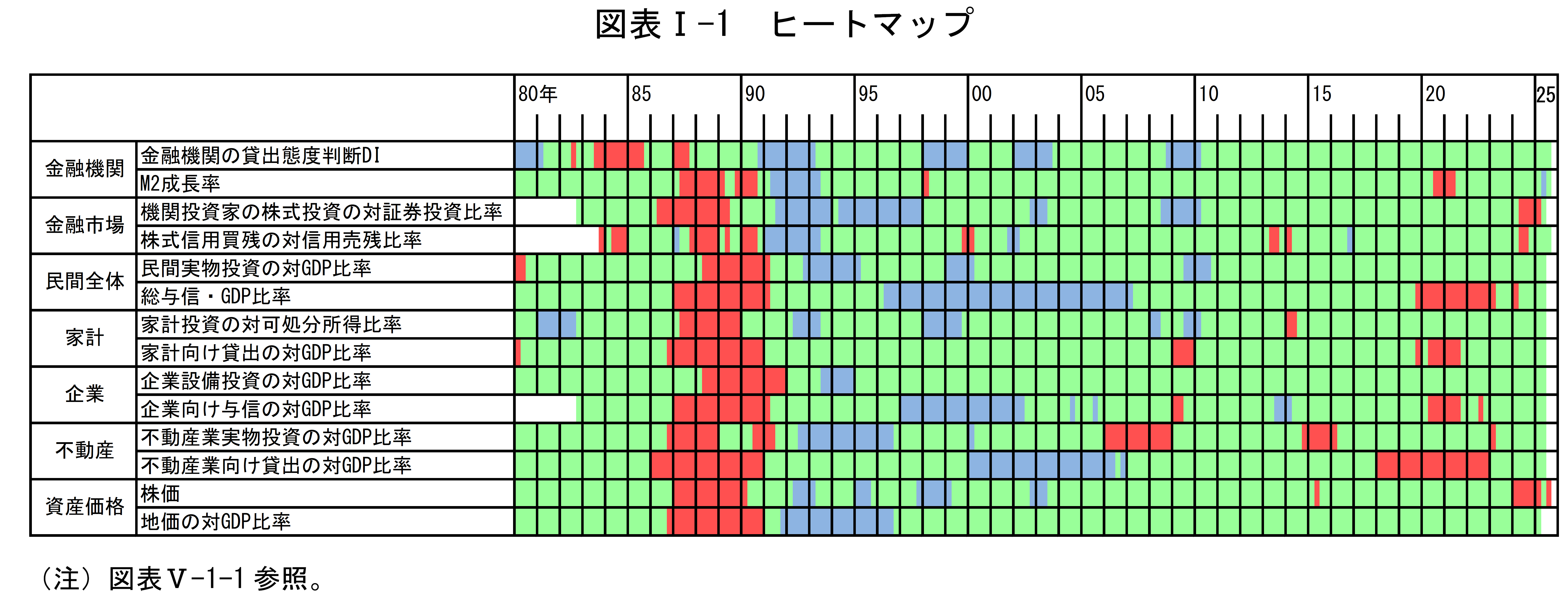

わが国の金融機関は、内外の金融市場や実体経済に大幅な調整が生じるリーマンショック型のストレスや、地政学的リスクの顕在化などに伴って、世界貿易量が大きく減少し、グローバルに物価や金利が上昇する複合的なストレス等に耐え得る、充実した資本基盤と安定的な資金調達基盤を有している。もっとも、各国の経済政策運営や地政学的リスク、国際金融市場の動向を巡る不確実性の高い状況が続いている。金融機関は、様々な形のリスクが顕在化し得ることに注意していく必要がある。より長期的な視点からみると、人口減少などを背景に企業の借入需要が構造的に減少する状況が続いた場合、貸出市場の需給バランスによっては、金融機関の収益力や損失吸収力が低下し、金融仲介活動の停滞や、過度な利回り追求など金融仲介活動の過熱につながる可能性もある。わが国金融システムの安定性を将来にわたって確保していく観点からは、こうした金融システムの停滞・過熱両方向のリスクを点検しつつ、先行きの動向を注視していく必要がある(図表I-1)。

資産価格の動向

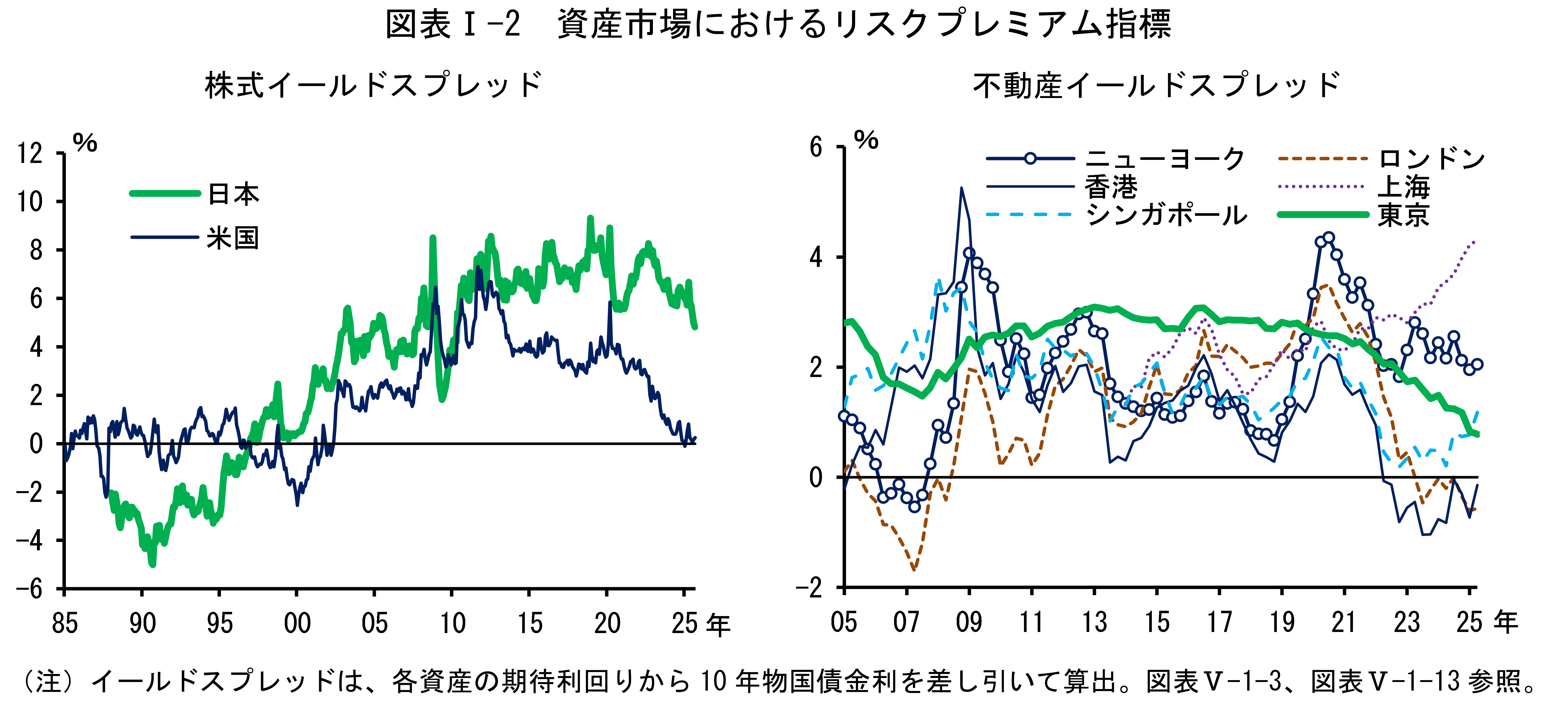

国際金融市場では、4月初に各国の通商政策を巡る不確実性の高まりを受けて、市場センチメントが大きく慎重化したことから、株価の大幅な下落などがみられたが、その後、通商交渉の進展などから市場センチメントが改善するもとでリスク性資産価格は上昇している。ヒートマップ上、わが国の「株価」にはトレンドからの上方乖離を示す「赤」が点灯している(前掲図表I-1)。9月末時点のバリュエーション指標をみると、PERは概ね過去平均並みの水準で推移しており、株式リスクプレミアムを示唆するイールドスプレッド(株式期待益回り-10年物国債金利)は幾分低下している(図表I-2左図)。通商政策をはじめとする各国の経済政策運営を巡る不確実性は高い状況が続いており、先行き、国際金融市場においてセンチメントが慎重化する可能性もある。わが国の金融機関が相応の株式リスク量を有していることを踏まえると、株価などのリスク性資産価格の動向には留意が必要である。

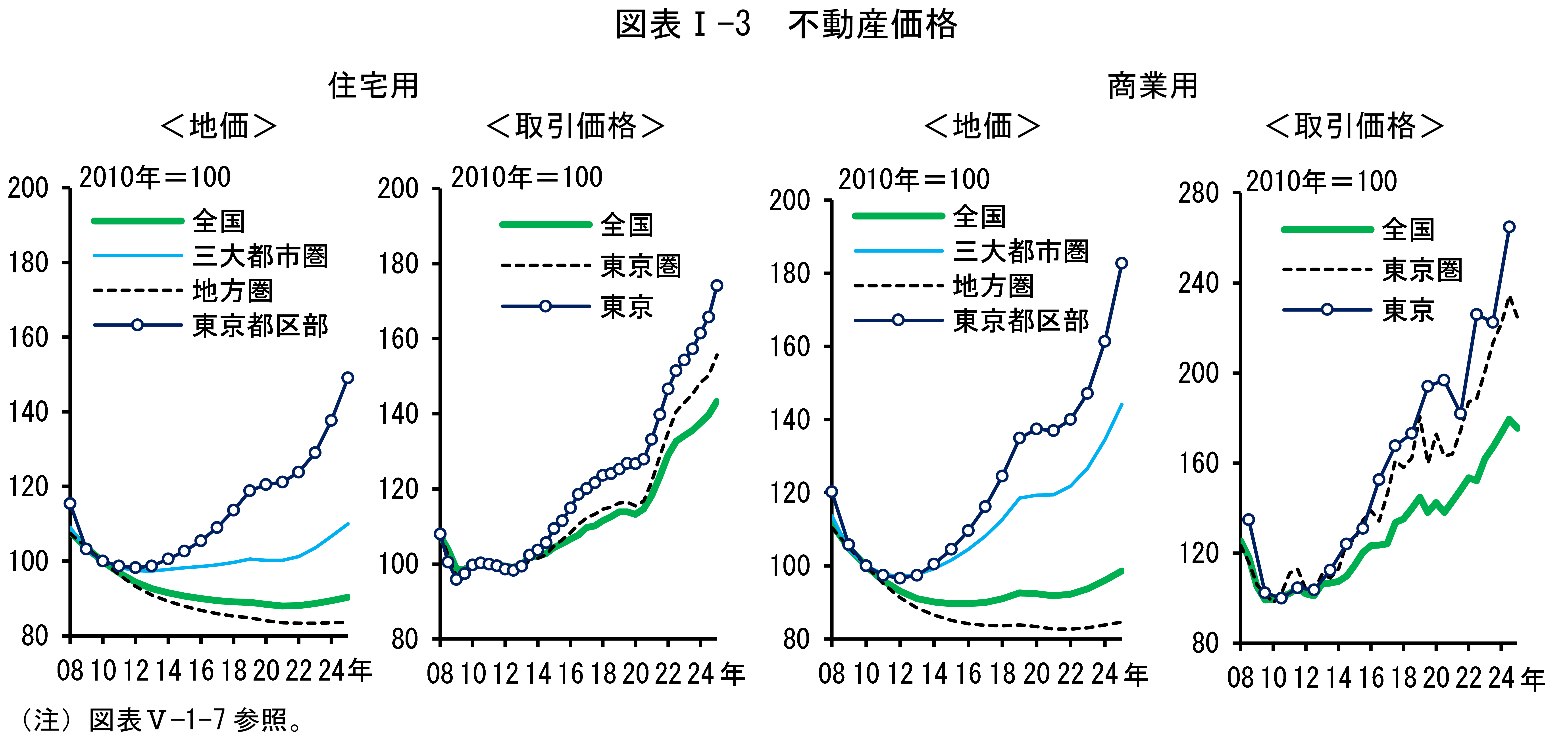

不動産価格は、大都市圏を中心に上昇が続いている(図表I-3)。資材価格の高騰や人手不足の影響などによる供給要因が寄与しているとみられるほか、景気が緩やかに回復するもとで物件需要が堅調であることや、投資用マンション取引や海外投資家による商業用不動産取引などの需要も寄与している可能性がある。賃料は上昇してきているものの、不動産リスクプレミアムを示唆するイールドスプレッドの低下傾向は続いており、先行きの不動産需要等に関する市場参加者の見方が変化する場合には、不動産価格が調整する可能性も考えられる(前掲図表I-2右図)。金融機関の不動産関連エクスポージャーが趨勢的に増加していることも踏まえると、引き続き、不動産市況の動向に注意していく必要がある。

海外ノンバンク部門の動向がわが国金融市場に与える影響

投資ファンドなど海外ノンバンク部門によるわが国金融市場への投資や国内金融機関による海外ノンバンク部門への投融資が趨勢的に増えており、わが国の金融システムと海外ノンバンク部門の結びつきは強まっている。

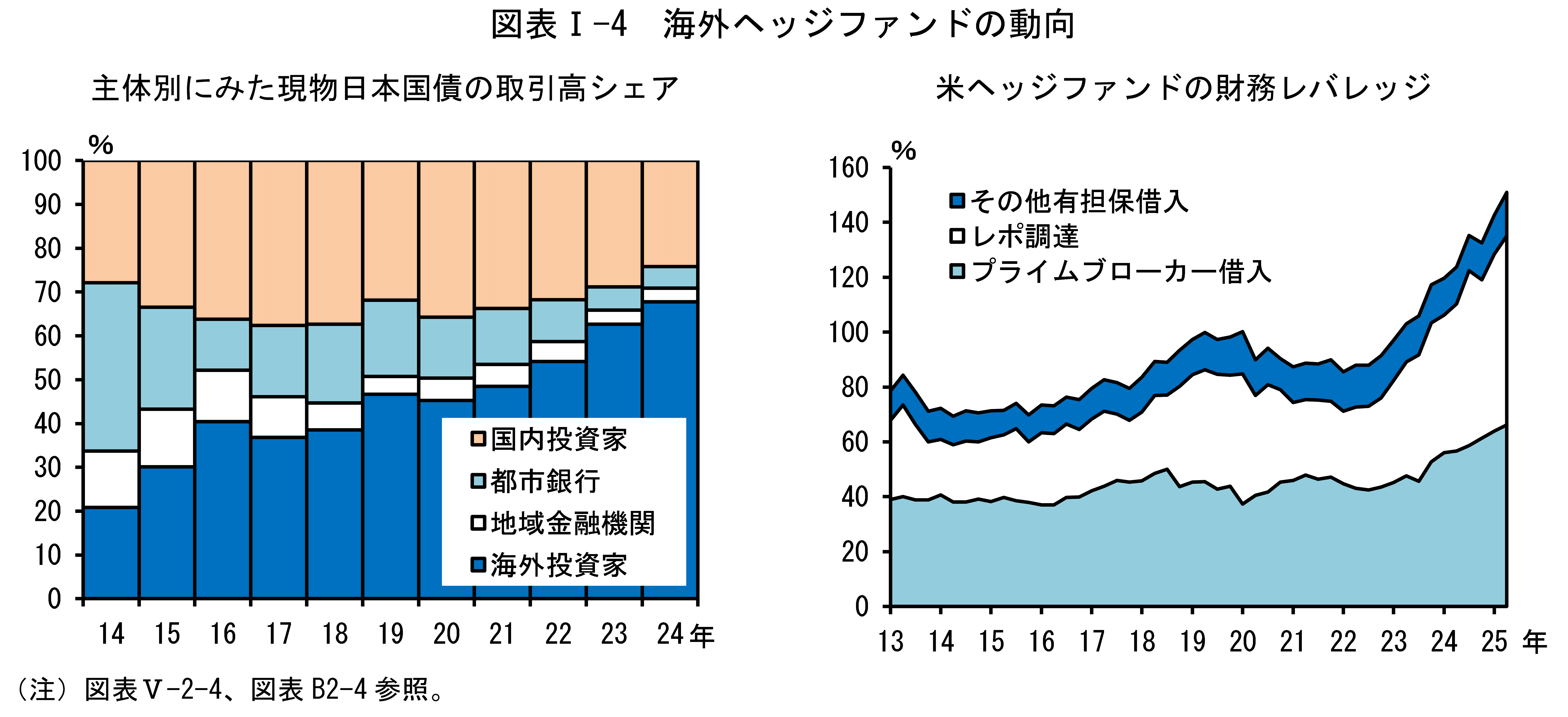

近年のヘッジファンドの動向をみると、グローバルに国債市場でのプレゼンスを高めているなかで、わが国の国債市場でも、ヘッジファンドを含む海外投資家による売買額が大きく増加している(図表I-4)。レポ調達などを通じて、ヘッジファンドのレバレッジは高まっており、市場環境が変化する際には、デレバレッジを伴った急速なポジション調整が、資産価格変動を増幅する可能性がある。こうした調整が国債市場で生じれば、国内の幅広い金融商品に影響を及ぼす可能性もある。金融機関は、海外ノンバンク部門の行動がわが国の金融市場にストレスをもたらす可能性にも留意しつつ、有価証券にかかるリスクを管理していくことが求められる。

倒産・デフォルト動向と各国の通商政策等の影響

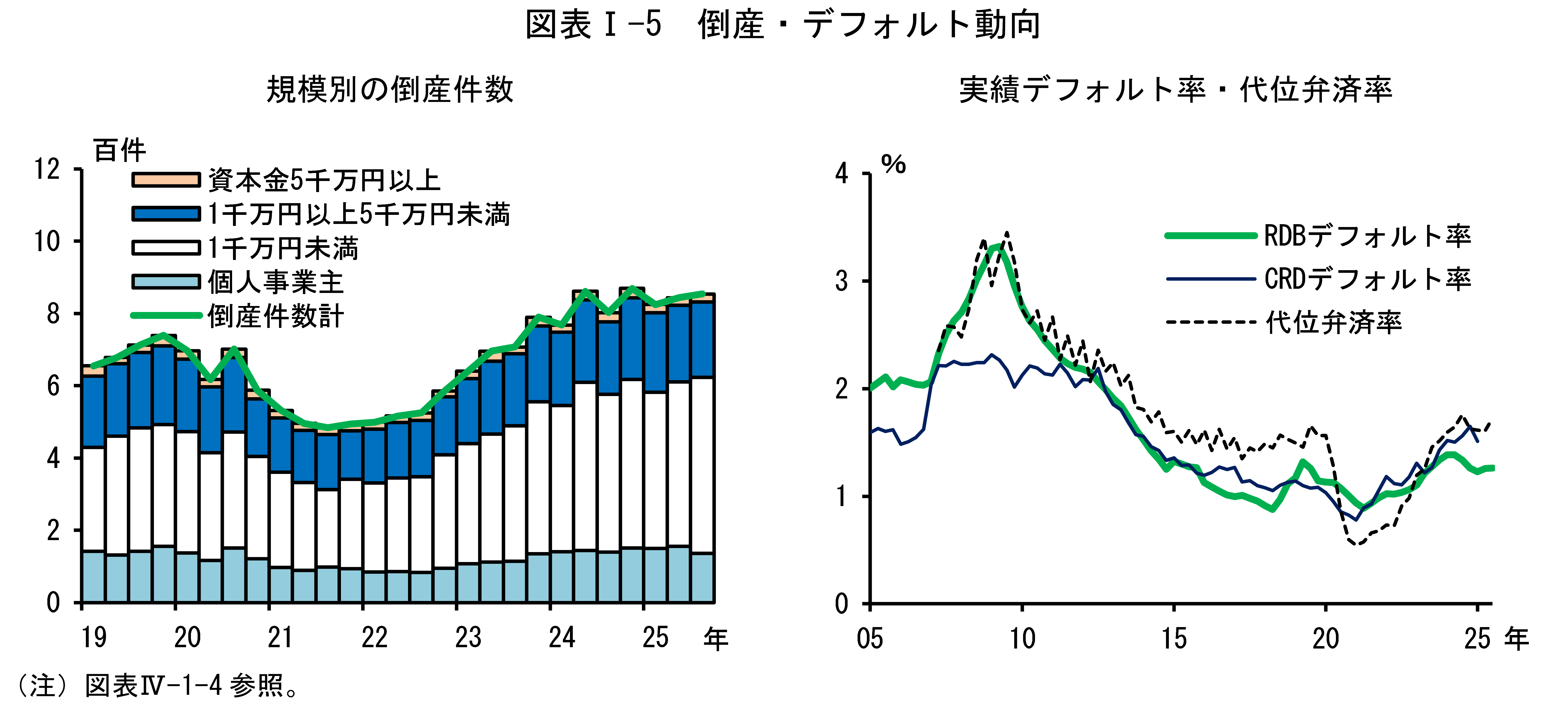

緩やかな景気回復が続くもとで、企業収益は全体として改善しており、感染症拡大時に増加した「営業赤字かつ債務超過」や「営業赤字」の企業の割合も低下してきている。企業倒産やデフォルトは、振れを伴いつつも、横ばい圏内で推移している(図表I-5)。ただし、原材料価格の上昇、人手不足や人件費上昇が追加的な負担となっている点には注意が必要である。

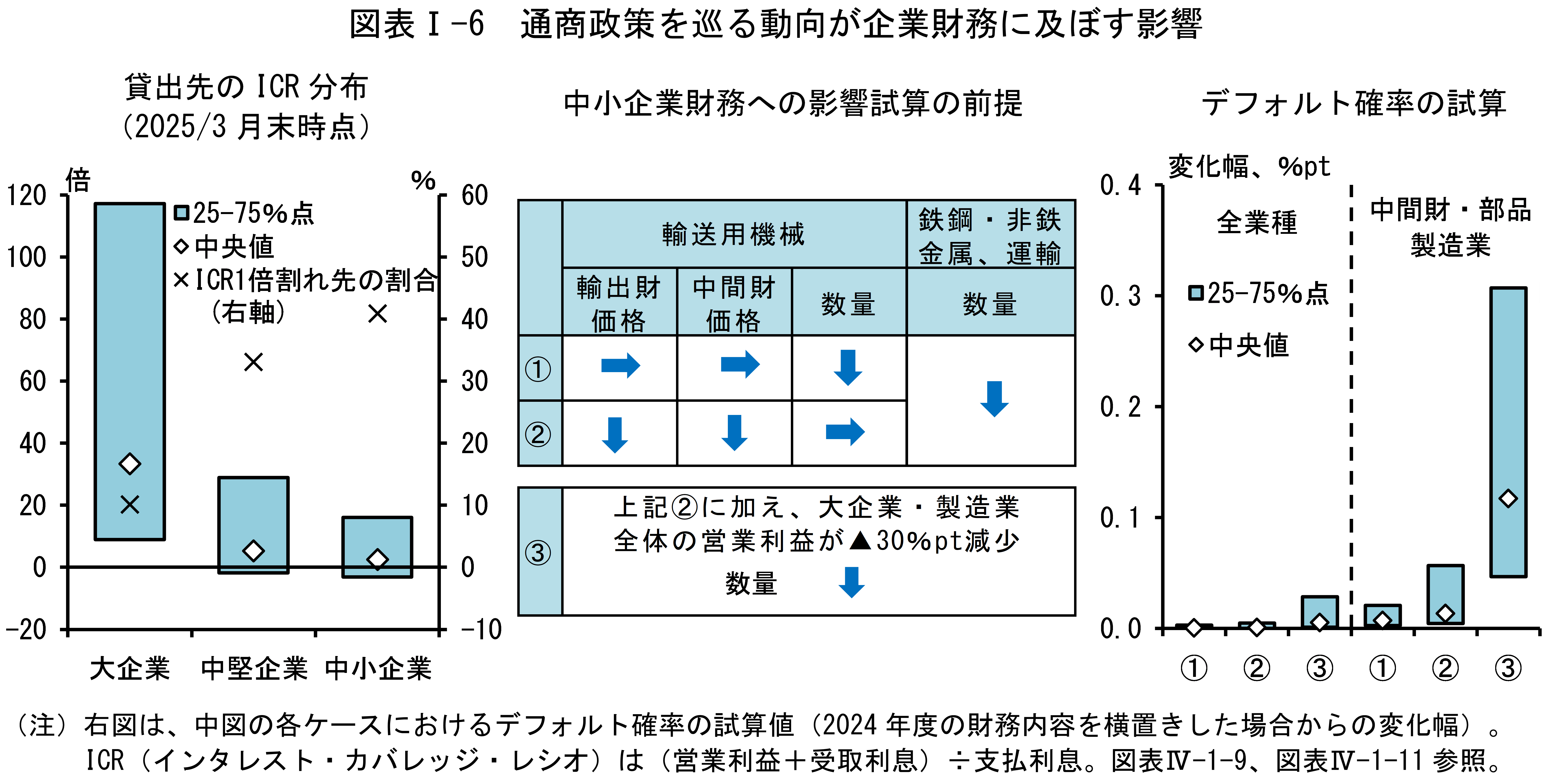

企業部門は、各国の通商政策の変更等の影響に対しても相応に耐性を有しているとみられる。大企業が公表している収益見通しを前提にすると、ストレスが生じる前の財務状況が良好であることから、大企業の債務返済能力は、各国の通商政策の変更等の影響に対して、全体として維持されると考えられる(図表I-6左図)。中小企業についても、手元資金が潤沢な先が多いもとで、全体としてみれば収益やデフォルト率等への影響は限定的とみられる(図表I-6中図、右図)。もっとも、通商政策の変更等にかかるストレスが収益見通し対比で大きくなる場合には、中小のサプライヤー企業を含め、財務が相対的に脆弱な企業において債務返済能力が大きく悪化する可能性もある。輸出産業では大口貸出の比率が高い傾向があり、仮に個社のランクダウンが起きると、信用コストに与える影響が小さくない点にも留意が必要である。

各国の通商政策等を巡る動向については不確実性が高い状況が続いており、世界貿易量が大幅に減少し、企業収益が大きく押し下げられるといったテールリスクも考えられる。金融機関は、様々な形のリスクが顕在化し得ることに注意していく必要がある。

金利上昇局面での金融機関収益および損失吸収力

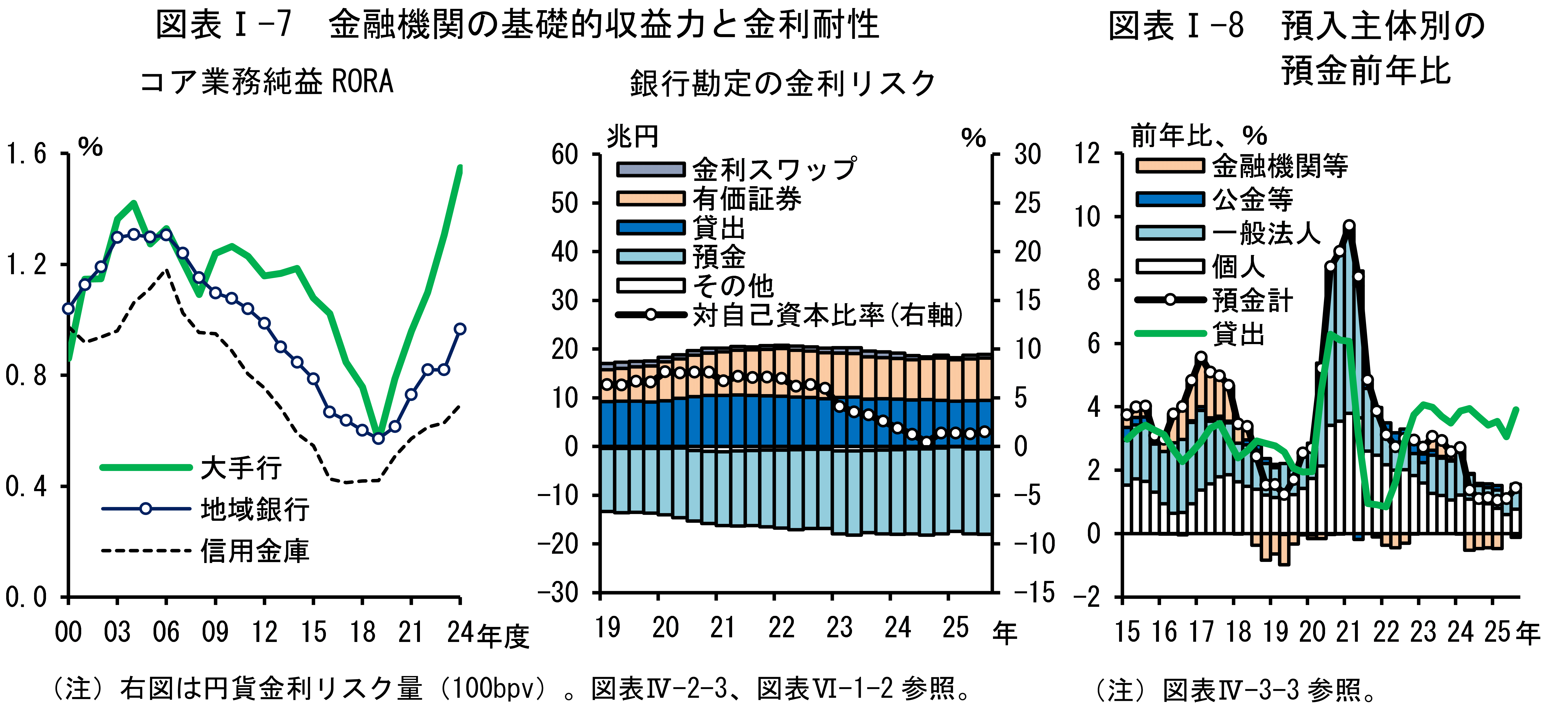

金融機関収益をみると、緩やかな景気回復が続くもとで信用コストなどの損失が抑制されているほか、既往の経費率改善や円金利上昇等の影響もあって基礎的な収益力を表すコア業務純益の改善が続いている(図表I-7左図)。金融機関の金利耐性をみると、銀行勘定全体でみた円貨金利リスク量は、自己資本対比でみて引き続き低位に抑制されており、金融機関は、総じて十分な損失吸収力を有している(図表I-7右図)。ただし、国内の人口や企業数の減少など構造的な借入需要の減少による収益率への趨勢的な下押し圧力が続いているほか、足もとは、内外金融市場を巡る不確実性の高い状況が続いている。金融機関は、こうした構造要因や様々な相場変動を想定しつつ、自身の損失吸収力も勘案しながら、ポートフォリオを適切に管理していくことが求められる。

この間、金融機関の預金をみると、個人・法人とも前年比プラスとなっているものの、伸び率はこのところ鈍化している(図表I-8)。家計の保有金融資産の増加が続くなか、最近は預金の伸びが低下する一方で、株式や株式投信等への投資が増えている。また、業態間では地域金融機関のシェアの低下傾向が継続しているほか、足もとは要求払預金から定期預金へのシフトが進んでいる。人口動態やデジタルチャネルの普及などの構造的な要因が預金動向に及ぼす影響や、預金の構成変化が金利リスク量に与える影響には留意する必要がある。

日本銀行は、考査・モニタリング等を通じて、これらの潜在的な脆弱性に対する金融機関の取り組みを促していく。また、マクロプルーデンスの視点から、金融機関による多様なリスクテイクが金融システムに及ぼす影響を引き続き注視していく。

- 分析の内容や図表の注釈・出所については、本レポートを参照。

日本銀行から

本レポートは、原則として2025年9月末までに利用可能な情報に基づき作成されています。本レポートの内容について、商用目的で転載・複製を行う場合は、予め日本銀行金融機構局までご相談ください。転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。なお、マクロ・ストレステストにおける各シナリオの経済・金融変数については、シナリオ別データ [XLSX 21KB]をご覧ください。

照会先

金融機構局金融システム調査課

E-mail : post.bsd1@boj.or.jp