生成AIの経済シミュレーションにおける応用可能性 高橋悠輔、大高一樹、加藤直也(日本銀行)

Research LAB No. 25-J-1, 2025年9月25日

- キーワード:

- 生成AI、エージェントベースモデル、消費者行動、価格設定行動

- JEL分類番号:C63、D11、D40

- Contact:

- yuusuke.takahashi@boj.or.jp(高橋悠輔)

要旨

本稿では、生成AIを経済分析に活用する一手法として、大規模言語モデル(LLM)をシミュレーション上の経済主体として用いる試行的な分析結果を紹介する。先行研究では、生成AIが行動経済学等で示唆される予測と整合的な応答をするとの報告や、生成AIを市場における「プレーヤー」としてモデル化してエージェントベースモデル(ABM)に応用する分析がみられる。もっとも、生成AIが経済主体のような振舞いをみせるとしても、実際は、学習データにみられるパターンと統計的に整合的な応答を出力しているに過ぎない。このため、生成AIをシミュレーション上の経済主体とみなした分析結果が経済理論と整合的かどうかは、学習データに決定的に依存する。本稿では、簡単なABMシミュレーション等を通じて生成AIの経済シミュレーションにおける使用例を示すともに、その応答が直感や経済学の理論と整合的であるかについて、簡単な実験を行った。その結果、(1)消費者は、実質賃金の変動に応じ支出を調整、(2)企業は、独占市場の方が競争市場よりもコストを価格転嫁しやすいといった、経済学の理論と整合的な結果が示された。生成AIを用いたシミュレーションが経済学と整合的な結論を導くかは、他の経済分析も通じて確認していく必要がある。

はじめに

近年、AI(Artificial Intelligence)の分野では、テキスト、画像、音声などの既存の情報を利用して新しいコンテンツを生成する生成AI(Generative AI)が著しく発展している。その中でも、テキストを扱う大規模言語モデル(Large Language Models; LLM)を用いた生成AIは実務面での利用が進んでおり、文書作成や顧客対応のチャットボットなど、業務効率化に貢献している。経済分析においても、生成AIは、要約や翻訳、プログラミング補助など、幅広いタスクへの活用を通じて分析活動の生産性向上に寄与している1,2。

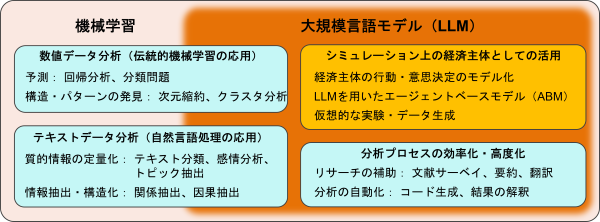

経済分析では、こうした間接的な活用に加えて、LLMを分析手法として直接的に活用する動きもみられる。その一つとして、回帰・分類問題といった機械学習の伝統的なタスクへの活用がある。例えば、井澤ほか(2024)では、内閣府の景気ウォッチャー調査のテキスト情報を対象に、LLMを用いて分析を行い、近年の販売価格上昇の要因が原材料費から人件費に移りつつあることを報告している。

他方、最近では、LLMを用いた生成AIを、シミュレーション上の経済主体として機能させ、実験経済学的な検証やエージェントベースモデル(Agent Based Model; ABM)に活用する動きもみられ始めている。通常、経済学では、家計・企業などの経済主体の行動を定式化して分析を行うが、ここでは、生成AIがそうした定式化なしに実際の経済主体のように振舞う点に着目している。実際には生成AIは、人間が生み出した膨大なテキスト情報を学習し、その学習データにみられるパターンと統計的に整合的な応答を出力しているに過ぎないが、こうした生成AIを用いて人間の行動を近似し、ABMやデータ生成に応用できれば、分析における新たな活用方法となりうる。

図1.経済分析におけるLLM活用の類型

経済学における従来のABMについては、設定すべきパラメータ数が非常に大きいという点(Poledna et al. 2023等)や、エージェントの行動モデルがアドホックであり、効用最大化のような明確な行動原理に必ずしも基づかないという点(Miller 2014等)が指摘されてきた。もっとも、学習済みのLLMが人々の行動を近似するものであれば、これをABMにおけるエージェントとして用いることで、多数のパラメータ設定やアドホックな仮定が不要となり、こうした批判を緩和する一助となりうる。

- LLMを用いた分析作業の効率化の可能性については、Korinek (2025)が包括的な考察を行っている。

- 中央銀行におけるLLMの活用状況については、Araujo et al. (2025)を参照。

生成AIを経済シミュレーションに用いた近年の研究

生成AIを経済シミュレーションに用いた研究は、近年増加しつつある。生成AIを仮想的な経済主体とみなし、実験経済学的なシミュレーションを行った研究では、生成AIが人間と類似の応答をするとの報告がある。例えば、Horton (2023)やAher et al. (2023)は、行動経済学の古典的な実験結果を生成AIが再現できたと報告している。

さらに、生成AIをABMに用い、経済主体間の相互作用に関するシミュレーションを行う研究も広がりつつある。Akata et al. (2025)、Phelps and Russell (2025)、Guo et al. (2023)では、生成AIを対象にゲーム理論のシミュレーションを実施し、そのパフォーマンスや人間との類似性を評価している。Han et al. (2023)は、企業間の競争と価格設定行動をシミュレートし、独占やカルテルを再現できたと報告している。

生成AIのABMへの応用は、ゲーム理論やミクロ経済学の文脈にとどまらず、マクロ経済学にまで広がりつつある。Li et al. (2024)は、生成AIを労働供給や消費の意思決定を行う家計として用いてマクロ経済活動をシミュレートし、従来のABM手法対比、現実にみられているマクロ経済現象を再現できたと報告している。

他方、生成AIには、回答の多様性が現実対比低いなどのバイアスや、その他の課題も指摘されている。例えばPark et al. (2024)は、LLMが規範的な回答を生成しがちであると指摘しているほか、Kapania et al. (2025)は、LLMが人間の持つ多様性を十分再現できておらず、文脈理解の深みにも欠けると指摘している。

加えて、より本質的な課題として、生成AIの応答が、人間の根源的な行動原理を反映しているかは不明確である点が挙げられる。生成AIは、効用最大化のような人間の行動原理を理解して推論しているわけではなく、学習データに含まれる人間の行動パターンを表面上「模倣」しているに過ぎないと考えられる。このため、応答が理論と整合的かどうかは学習データに決定的に依存するほか、学習データで十分に表現されない未知の状況に対しては、生成AIが適切に機能しない可能性がある。生成AIを経済シミュレーションに用いる際には、こうした点を常に念頭に置き、結果の妥当性を評価する必要がある。

使用例1:実質賃金と商品の購入量

こうした留意点も踏まえて、以下では、生成AIを用いたマクロ経済シミュレーションの実現可能性を探る第一歩として、生成AIに対して、経済学の基本的な原理に基づけば応答の傾向がある程度容易に予測できるタスクを実施させることで、その使用例を示すとともに、応答の妥当性を確認する。最初に、名目賃金(年収)と商品の価格が変化した際、実質賃金の変化が商品の購入量にどのような影響を与えるかを確認する。検証を行う手順は以下のとおりである。まず、生成AIを用いて1,000体分のプロファイル(属性情報をまとめたデータ)を生成する。次に、生成AIの振る舞いを規定するシステムプロンプトでこのプロファイルを与え、1,000体分のシミュレーション上の経済主体(消費者エージェント)を用意する。次にユーザープロンプトで、各消費者エージェントに対して、名目賃金と価格の変化率をランダムに与え、そうした変動を踏まえた商品購入量の変化率を質問する4。プロンプトの一例は図2に示すとおりである5。

図2.プロンプト:収入と支出

| <システムプロンプトの例> |

|---|

| あなたは関東地方在住の30代男性です。職業は情報通信業のシステムエンジニアで昨年1年間の合計収入は653万円でした。資産は923万円、負債は3,803万円です。あなたは現在、二人世帯(夫婦のみ)で暮らしています。現在は2025年3月です。現在までの経済環境をもとに、以下の質問に回答してください。また、知能レベルをAIのような高度なものではなく、上記のプロファイルの人間一人と想定してください。 |

| <ユーザープロンプトの例> |

|---|

| 日常で普段購入する商品やサービスをイメージして下さい。以下のすべての質問に数値のみ、小数点以下2桁まで答えてください。 Q1. それらの商品の価格が0.23%上昇した場合、購入量を何%変化させますか?同時期に、あなたの収入は1.96%上昇したことも考慮してください。回答は、{“Q1”:数値}と辞書形式で回答して下さい。マイナス方向に変化させる場合は、-1.01%などのようにマイナスをつけて回答してください。 |

(注)プロンプト中の名目賃金と価格の変化率は、-3%から3%の範囲の一様分布から独立に抽出する。

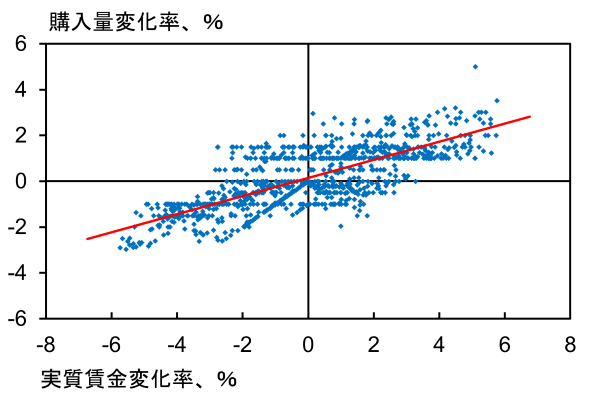

図3は、1,000体の消費者エージェントから得られた回答に基づき、実質賃金変化率と購入量変化率の関係を散布図としてプロットしたものである。実質賃金と購入量が正相関しており、直感と整合的である6。ここで、この結果は生成AIが経済原理を真に理解し、再現できたことを証明するものではない点には留意が必要である。もっとも、複数の要因を考慮し経済学的に妥当な応答を生成できたことは、生成AIがより複雑なシミュレーションの構成要素となりうる最低限の要件を満たすことを示唆している。

図3.実質賃金と購入量のシミュレーション結果

- 3 現実の消費者は、年齢、性別、居住地域、職業、年収、資産、負債、世帯構成など、様々なプロファイルを持っており、それらの項目間の関係は非常に複雑で、既存の統計データのみでは、項目間の詳細な関係性を網羅的に捉えることは困難である。そこで、学習済みLLMが現実社会の構造に関する知識をある程度有していると考え、生成AIに対して上記の関係性を反映しつつ1,000体分のプロファイルを生成するよう指示した。

- 4 ここで行う検証は、Li et al. (2024)の分析のうち、消費者に着目し、1期間のみシミュレーションを行うことに相当する。

- 5 LLMとしてGPT-4o miniを用いた。回答のばらつきを制御するパラメーター(temperature)は0.8に設定。以下同様。

- 6 プロンプト表現の一部や、temperatureの変更を行って同様の分析をしたが、含意は変わらなかった。

使用例2:独占と複占に関するABM

次に、生成AIを市場における「プレーヤー」としてモデル化したABMによる簡単なシミュレーションを行う。ここでは、市場における競合環境が企業の価格設定行動に与える影響を検証したHan et al. (2023)の分析枠組み7に、消費者エージェントを加えることで、企業の価格設定行動が、競合他社の有無(独占か複占か)によってどう異なるか確認する。

登場するシミュレーション上の経済主体は、企業エージェント(社長として意思決定)と消費者エージェントである。企業エージェントはアイスクリームを製造し、消費者エージェントに直接販売すると仮定し、独占の場合は1体とする。他方、複占の場合は2体とし、競争的な競合他社の存在を仮定する。まず、企業エージェントに関するプロンプトは図4の通りである。

図4.企業エージェントに関するプロンプト:価格設定

| <システムプロンプトの例:独占のケース> |

|---|

| あなたはアイスクリームを製造・販売している企業Aを経営する社長です。アイスクリームを製造している企業は企業Aのみで、競合他社はいません。前期、あなたは価格を150円に設定しました。その結果、販売数量は100万個になりました。アイス1つ製造する際の費用は138.75円で据え置きでした。 |

| <システムプロンプトの例:複占のケース> |

|---|

| あなたはアイスクリームを製造・販売している企業Aを経営する社長です。 あなたは同業他社の企業Bと客を奪い合っています。なお、企業B以外の競合相手はいません。前期、あなたは価格を150円に設定し、競合他社である企業Bは価格を150円に設定しました。その結果、販売数量は50万個になりました。この間、競合他社の企業Bの販売数量は50万個でした。 |

| <ユーザープロンプトの例:独占・複占共通> |

|---|

| アイス1つ製造する際の費用は138.75円で据え置きでした。過去、150円で販売したところ、100万個売れました。需要動向や製造コストの変動を踏まえ、以下の質問にお答えください。 Q1.今期の価格はいくらに設定しますか? Q2.回答の背景を一言でお答えください。 回答は、{“Q1”:数値,“Q2”:文章}と辞書形式でお答えください。 |

| <ユーザープロンプトの例:独占・複占共通、コスト上昇時> |

|---|

| ここで人件費や原材料費が上昇し、アイス1つ製造するのに146.25円かかるようになりました。過去、150円で販売したところ、100万個売れました。需要動向や製造コストの変動を踏まえ、以下の質問にお答えください。 Q1.今期の価格はいくらに設定しますか? Q2.回答の背景を一言でお答えください。 回答は、{“Q1”:数値,“Q2”:文章}と辞書形式でお答えください。 |

(注)各企業エージェントは、過去の自社の販売価格・数量の情報を保持するほか、複占の場合は、前期の競合他社の販売価格・数量も情報として保有している。その他の行動原理はエージェントには与えていない。これらの情報をもとに、企業エージェントは販売価格を設定する。また、シミュレーションは10期間実施し、5期目に製造コストが+5%程度上昇するショックを与える。

消費者エージェントは、企業エージェントが提示する今期および前期の価格と、自身の購入量を踏まえ、今期の購入量を決定する。具体的には、図5のように、消費者エージェントに関するプロンプトを与える。

図5.消費者エージェントに関するプロンプト:価格と需要

| <システムプロンプトの例:独占企業に直面する消費者のケース> |

|---|

| あなたは企業Aからアイスクリームを購入する消費者です。企業A以外からはアイスクリームを購入することはできません。前期、あなたは価格が150円のアイスクリームを100個購入しました。 |

| <ユーザープロンプトの例:独占企業に直面する消費者のケース> |

|---|

| 今期、企業Aは価格を150円に設定しました。以下の質問にお答えください。 Q1.今期のアイスクリームの購入量は何個ですか? Q2.回答の背景を一言でお答えください。 回答は、{“Q1”:数値,“Q2”:“文章”}と辞書形式でお答えください。 |

| <システムプロンプトの例:複占企業に直面する消費者のケース> |

|---|

| あなたはアイスクリームを購入する消費者です。企業A、企業Bの2社以外の企業からはアイスクリームを購入することはできません。前期、あなたは価格が150円の企業Aのアイスクリームを50個購入し、価格が150円の企業Bのアイスクリームを50個購入しました。 |

| <ユーザープロンプトの例:複占企業に直面する消費者のケース> |

|---|

| 今期、企業Aは価格を150円、企業Bは価格を150円に設定しました。以下の質問にお答えください。 Q1.今期、企業Aが製造したアイスクリームの購入量は何個ですか? Q2.今期、企業Bが製造したアイスクリームの購入量は何個ですか? Q3.回答の背景を一言でお答えください。 回答は、{“Q1”:数値,“Q2”:数値,“Q3”:“文章”}と辞書形式でお答えください。 |

(注)簡単化のために、前節で用いたプロファイルは使用せず、同一の行動を採る消費者が1万人存在することを想定し、企業が直面する総需要量は、消費者エージェント1体が決定した購入数量を1万倍した値とする。

LLMの回答にはランダム性(同じ質問に対し、質問するごとに回答が異なる性質)が存在する点を踏まえ、独占・複占の各市場構造についてシミュレーションをそれぞれ10回行い、その平均値および分布を確認する。

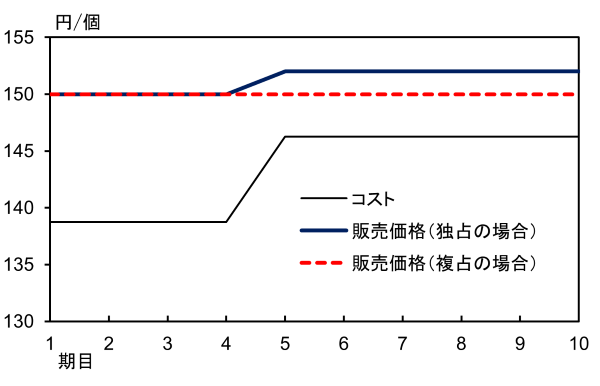

図6にシミュレーション結果を示す。独占の場合、企業エージェントの価格設定行動にはばらつきが生じ、価格を引き上げるケースと据え置くケースが混在した。その結果、平均的にはコスト上昇の一部が価格転嫁されるとの結果が得られた。また、企業エージェントに価格設定の理由を尋ねると、価格を引き上げた企業は、主として製造コストの上昇を価格に転嫁して利益を確保することを、価格を据え置いた企業は、主として過去の販売実績を踏まえ需要を維持することを、それぞれ理由として挙げた。

他方、複占のケースでは、価格転嫁を行ったケースは1つもなかった。企業エージェントは、競合他社と同価格に設定し、販売数量を維持することで利益を確保すると回答しており、競合相手の存在が価格転嫁を抑制する要因となっていることが示唆される。

図6.価格設定に関するABMシミュレーション結果

以上の結果からは、コストが上昇した場合、独占企業は競争的な複占企業と比べ、価格を引き上げる傾向が強いことが示唆された。これは、作成した企業エージェントの反応が基本的なミクロ経済学理論と整合的であることを示唆している。

- 7 Han et al. (2023)では、生成AIを用いて企業2社のシミュレーションを行い、その両社が協調できるケースとできないケースで、価格設定行動に違いがあるかを分析している。

おわりに

本稿では、シミュレーション上の経済主体としての生成AIという新たな活用法に着目し、先行研究を概観するとともに、その基本的な応答を確認する例を示した。生成AIは学習データにみられるパターンと統計的に整合的な応答を出力するに過ぎないが、先行研究では、そうした応答が経済主体の行動と類似性を持っていることを指摘する文献が増えている。本稿で示した例でも、直感や経済学的な帰結と整合的な結果が得られた。

本稿で得られたような理論と整合的な結果が、生成AIを用いたシミュレーションにおいて一般的な結論となるかは、他の経済分析も通じて確認していく必要があるが、シミュレーション上の経済主体としての生成AIの活用は、経済分析のフロンティアを拡大する可能性を秘めている。その応用の方向を2点例示する。第一に、生成AIを用いたシミュレーションの拡張である。例えば、従来のマクロモデルは、経済主体の異質性や微分不可能な関数形を仮定すると、解析的に解くことが困難となるほか、計算負荷も極めて大きくなる。生成AIを用いて個々の消費者行動をシミュレートすることで、そうしたモデルを比較的容易に扱える可能性がある。第二に、合成ミクロデータの生成である。生成AIに対して仮想的なサーベイ調査を行うことで、実際に存在する調査では不足している項目を補うことができ、分析の幅が広がる可能性がある。

他方、現実の複雑な経済・金融システムをモデル化するにあたり、対応すべき課題は多い。それらに対処するうえでは、以下が重要である。第一に、生成AIの出力は学習データに決定的に依存していることから、その能力を過信せず、その活用にあたっては、人間の専門家とのフィードバックを重視する人間参加型(Human-in-the-Loop)の枠組みを用いることである。第二に、複雑な問題に対処するには、段階を追って思考をさせるChain-of-Thought(CoT)の活用や、複数のLLMによる階層的な協働など、モデル構築上の工夫を行うことである。これらの点はすべて、モデル運用の効率化や出力品質の向上に寄与しうる。

さらに、生成AIを用いた分析を実務に適用するうえでの留意点を3点述べる。第一に、LLMを用いた生成AIの出力には、現状、回答の多様性の欠如といったバイアスが存在する。これらのバイアスを計測し、必要に応じて補正することが肝要である(Ludwig et al., 2025)。第二に、LLMは極めて大規模かつ複雑であるため、生成AIの行動様式を外部から完全に理解することは困難であり、透明性や説明可能性が低下しうる。そのため、精度が然程改善しない場合、説明が容易なより小型のモデルに優位性があることを指摘する研究も存在する(Buckmann and Hill, 2025)。第三に、生成AIの回答は、同じ質問であっても質問するごとに異なるという意味で、確率的な変動を含むため、分析結果の完全な再現が困難な場合がある。Salinas and Morstatter (2024)が指摘するように、生成AIに与えるプロンプトやモデルの微細な差異が結果を大きく変動させ、生成AIの回答精度に劇的な影響を及ぼす可能性には注意が必要である。経済分析においては、生成AIの利点とこれらの留意点を踏まえて、既存の分析手法と比較衡量しつつ、適切な分析ツールを選択する必要がある。

参考文献

- 井澤公彦、亀井郁夫、柴田菜緒、高橋悠輔、米山俊一(2024)「大規模言語モデルを用いた新たなテキスト分析の取組み ― 最近の賃金・物価動向に関する分析への応用 ―」、日銀レビュー・シリーズ、2024-J-14.

- Aher, G., Arriaga, R. I., and Kalai, A. T., 2023. Using Large Language Models to Simulate Multiple Humans and Replicate Human Subject Studies [PDF].(外部サイトへのリンク)In Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning, Article 17, 337-371.

- Akata, E., Schulz, L., Coda-Forno, J., Oh, S. J., Bethge, M., and Schulz, E., 2025. Playing Repeated Games with Large Language Models.(外部サイトへのリンク)Nature Human Behaviour 9, 1380-1390.

- Araujo, D., Schmidt, R., Sirello, O., Tissot, B., and Villarreal, R., 2025. Governance and Implementation of Artificial Intelligence in Central Banks [PDF].(外部サイトへのリンク)IFC Report 18.

- Buckmann, M. and Hill, E., 2025. Improving Text Classification: Logistic Regression Makes Small LLMs Strong and Explainable 'Tens-of-Shot' Classifiers.(外部サイトへのリンク)Bank of England Staff Working Paper 1,127.

- Guo, J., Yang, B., Yoo, P., Lin, B. Y., Iwasawa, Y., and Matsuo, Y., 2023. Suspicion-Agent: Playing Imperfect Information Games with Theory of Mind Aware GPT-4.(外部サイトへのリンク)Papers 2309.17277, arXiv.org, revised Aug 2024.

- Han, X., Wu, Z., and Xiao, C., 2023. "Guinea Pig Trials" Utilizing GPT: A Novel Smart Agent-Based Modeling Approach for Studying Firm Competition and Collusion.(外部サイトへのリンク)Papers 2308.10974, arXiv.org, revised Jan 2024.

- Horton, J. J., 2023. Large Language Models as Simulated Economic Agents: What Can We Learn from Homo Silicus?(外部サイトへのリンク)NBER Working Paper 31122.

- Kapania, S., Agnew, W., Eslami, M., Heidari, H., and Fox, S. E., 2025. Simulacrum of Stories: Examining Large Language Models as Qualitative Research Participants.(外部サイトへのリンク)In Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Article 489, 1-17.

- Korinek, A., 2025. AI Agents for Economic Research: August 2025 Update to "Generative AI for Economic Research: Use Cases and Implications for Economists," Published in the Journal of Economic Literature 61(4).(外部サイトへのリンク)

- Li, N., Gao, C., Li, M., Li, Y., and Liao, Q., 2024. EconAgent: Large Language Model-Empowered Agents for Simulating Macroeconomic Activities.(外部サイトへのリンク)In Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics 1, 15523-15536.

- Ludwig, J., Mullainathan, S., and Rambachan, A., 2025. Large Language Models: An Applied Econometric Framework. NBER Working Paper 33344.

- Miller, K. D., 2014. Agent-Based Modeling and Organization Studies: A Critical Realist Perspective. Organization Studies 36(2), 175-196.

- Park, P. S., Schoenegger, P., and Zhu, C., 2024. Diminished Diversity-of-Thought in a Standard Large Language Model.(外部サイトへのリンク)Behavior Research Methods 56, 5754-5770.

- Phelps, S. and Russell, Y. I., 2025. The Machine Psychology of Cooperation: Can GPT Models Operationalize Prompts for Altruism, Cooperation, Competitiveness, and Selfishness in Economic Games?(外部サイトへのリンク)Journal of Physics: Complexity 6, 015018.

- Poledna, S., Miess, M. G., Hommes, C., and Rabitsch K., 2023. Economic Forecasting with an Agent-Based Model.(外部サイトへのリンク)European Economic Review 151, 104306.

- Salinas, A. and Morstatter, F., 2024. The Butterfly Effect of Altering Prompts: How Small Changes and Jailbreaks Affect Large Language Model Performance.(外部サイトへのリンク)In Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024, 4629-4651.

日本銀行から

本稿の内容と意見は筆者ら個人に属するものであり、日本銀行の公式見解を示すものではありません。