改刷に向けた日本銀行の取り組み 新しい日本銀行券の発行に向けて(2024年6月25日掲載)

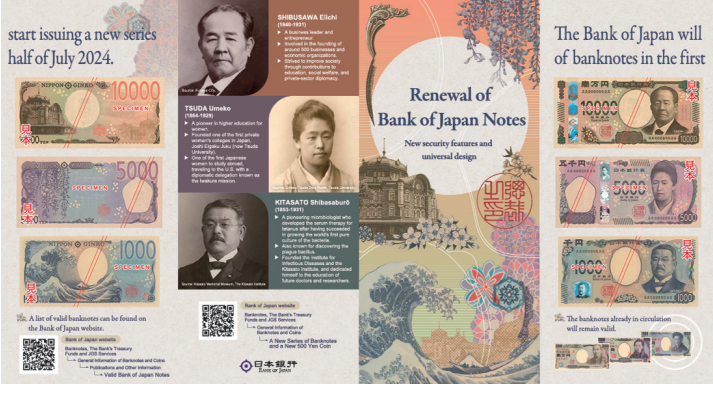

2024年7月3日、渋沢栄一の一万円券、津田梅子の五千円券、北里柴三郎の千円券という3種の新しい日本銀行券がいよいよ発行されます。20年ぶりの改刷で、3Dホログラムなどで強化された偽造抵抗力や、誰でも使いやすいユニバーサルデザインが特徴です。日本銀行では、この新しい日本銀行券を安全かつ円滑に流通させるために、5年をかけて、財務省、国立印刷局、取引先金融機関、金銭機器メーカーなどの関係者と協力しながら準備を進めてきました。その中心を担った発券局と支店の取り組みについて、ご紹介します。

世界初の技術を搭載

改めて、新しい日本銀行券(新券)の特徴を紹介しましょう。

一万円券の表面には実業界で活躍した渋沢栄一・裏面には「赤レンガ駅舎」として親しまれている東京駅(丸の内駅舎)、五千円券の表面には近代的な女子高等教育に尽力した津田梅子・裏面には植物のフジ(藤)、千円券の表面にはペスト菌の発見などで知られる北里柴三郎・裏面には葛飾北斎の浮世絵「富嶽三十六景(神奈川沖浪裏)」が描かれています。券種を示すアラビア数字が大きく記載されるなど、これまで以上にユニバーサルデザインが意識されています。

今回の改刷では、偽造抵抗力の強化も図られました。

「搭載されている偽造防止技術は多岐にわたりますが、特に、肖像が立体的に見えて回転する3Dホログラムや高精細すき入れ(肖像のすかしの周囲に緻密な画線で構成した連続模様を施したもの)など、人の目で見て分かる技術による偽造対策を強化しました。また、どなたにとっても使いやすいものとなるようユニバーサルデザインも重視しています。それとともに、3券種を同時に改刷するなど現金取扱機器にかかるコスト抑制も意識しています」

発券局総務課改刷グループ企画役の長尾昌幸さんは、今回の改刷の方針をそう説明します。

このような最先端技術が用いられた背景には、民間での印刷技術の高度化があります。コンピューターの技術革新も目覚ましく、中長期的にみて偽造抵抗力の強化が必要とされています。

その準備には、5年という十分な期間が設けられました。改刷が発表されたのは2019年4月。大まかに言って、前半は、財務省、国立印刷局とデザインを決めるなど新券製造の準備に、後半は、その備蓄と円滑な流通のための対応に充てられました。改刷グループ企画役補佐の田中健太さんは、発行を見据えた直近の状況をこう話します。

「ATMなどの現金取扱機器の改刷対応は銀行券の市中流通の肝なので、メーカーに機器の開発や改修のために必要なデータの取得の場を設けるなどして、新券への対応をしていただいています。新型コロナウイルスの影響で半導体不足の心配もありましたが、計画的に進めてきたことで、6月末には台数の多い自動販売機等を除き、おおむね完了する見通しと聞いています」

約50億枚を全国の本支店へ

日本銀行券は国立印刷局で製造されています。新券の本格的な製造は、2022年6月に始まりました。

日本銀行では、それらをいったん、本店や大阪支店などで引き取り、そこから全国の支店に輸送していきます。本支店の総数は33。過不足なく、効率良く銀行券を輸送・備蓄するためには綿密な計画が必要です。

その調整を担うのは、需給管理グループです。調整の難しさについて、同グループ企画役の井田明奈さんはこう説明します。

「各店で銀行券の受払量が違うので、過去の取引をベースに、支店の協力を得ながらヒアリングなどでミクロ情報を積み上げて必要な量を予測し輸送します。現行券に加えて新券を輸送するため運ぶ回数が増えます。これに伴い日程の調整がより多く必要となるほか、各店の金庫にどの程度のスペースの余裕があるのかも把握しないといけません」

このようなもと、前回改刷時(全国で約50億枚)と比較して遜色ない水準の新券の備蓄が必要となります。これだけの量を現行券に加えて輸送するのは容易ではありませんが、計画的に進めてきたことで、2024年3月末時点で、一万円券=24.8億枚、五千円券=2.6億枚、千円券=17.9億枚の計45.3億枚まで備蓄が完了しており、不安なく発行日を迎えられるめどが立っています。

金庫繰りの難しさ

輸送されてきた新券は、7月3日まで本支店の金庫で備蓄します。備蓄時の日本銀行券は40万枚単位でパレットに積まれており、そのサイズは一万円券なら幅64センチメートル、奥行き76センチメートル、高さ100センチメートルで、重さ400キログラムというもの。このような新券を次々に受け入れ、備蓄しながら、現行券の受払業務も行います。

「金庫内には貨幣と銀行券が種類ごとに保管されていますが、五百円券のように現在は発行されていないものの有効なものとして受け入れた古い銀行券もあり、多種多様です。それらを効率良く出し入れしつつ、新券を大量に備蓄するため、作業と保管のスペースのバランスを見ながら、安全第一で備蓄を進めています」

と話すのは、各支店への輸送のハブにもなっている日本橋発券課運営保管グループの企画役・寺口博司さんです。効率的な作業・保管のためには、中長期および毎月・毎週の受払を見通した上で、金庫内の配置を綿密に計画し確実に実行することが不可欠です。そのため、需給管理グループと連携しながら、日々、業務を行っています。

日々の業務を支える機器もメンテナンス

改刷に当たっては、日々の業務で用いるシステム・機器を新券に対応させる必要もあります。日本銀行券の真偽や再流通の適否を判別する銀行券自動鑑査機、窓口で現金の入出金に用いる窓口現金受払機などです。

新券への対応作業は、主として、入れ替えではなく、システムの改修で対処しました。

その作業は、研究開発と現場での実用実験を繰り返し、適切な運用が確認できたところで、全店に展開する形で進めてきました。日々の業務を行いながら改修を行うため、現場と綿密に連携し、スケジュールを調整しました。

複数のシステム・機器がある中、最も時間を要したのは銀行券自動鑑査機です。

「優劣はありませんが、その役割上、日本銀行券の信頼性に関わるものであり、非常に重要な機器です。銀行券自動鑑査機においては、改刷の発表と同時にシステム対応がスタートし、丸々5年をかけて慎重に準備してきました」

と、統括課システム統括グループ企画役補佐の藤代剛志さんは話します。

支店の対応 熊本支店を例に

新しい日本銀行券(見本券)の紹介を行う店内見学の様子

新しい千円券に描かれる北里柴三郎は、熊本県の出身です。当地では関心が高まっており、熊本支店では店内見学において見本券の紹介を行うなど、広報にも力を入れています。

そうした活動の一方で、やはり苦労しているのは金庫のスペース繰りです。限られたスペースに新券を備蓄していくため、熊本支店では回収した日本銀行券の鑑査のペースを上げています。

「汚れた紙幣は裁断処分し、きれいなものは再流通させることができるので、鑑査すればその分スペースができるのです。ただ、鑑査を行うためには相応の対応人数が必要になるので、鑑査のペースを上げようとすると窓口業務に負担が生じます。時には、他課から窓口業務に協力してもらうなど、支店全員の理解のもとで進めています」

と、同店の野村尚美さんは話します。

支店の業務では、発行当日の対応も重要です。日本銀行本支店では、受払ブースや駐車場に限りがあるため、事前に各金融機関と来店時刻を調整しておき、請求された量の新券を円滑に提供することが求められます。

「地域の金融機関が一堂に会する責任者会を開くなどして準備する予定です。金融機関に対して来店希望時刻や受払見込みの調査を実施しており、その結果を踏まえて態勢を固めたいと考えています」

と、同店発券課長の和田明典さんは話します。

SNSなどで海外へも広報

SNS(日本銀行公式X)による情報発信

このように準備が進む中、発券局では広報にも力をいれています。本支店や金融機関などでのポスター掲示、パンフレット配布、ホームページ等での情報発信などです。

外国人への周知も重視しており、英文パンフレットの作成やSNSによる情報発信なども行っています。

「外国人からは『現行券は使えなくなるの?』というお問い合わせが多くあります。そうした不安や疑問に鑑みて、なるべくかみ砕いた英語表現で情報発信しています」

と、英訳を担当する発券局総務課国際関係グループの良英里子さんは話します。

キャッシュレス化が進んでいますが、現金へのニーズは依然高いものがあります。

英文パンフレットを作成し海外広報も行っている

「誰でも、いつでも、どこでも、安心して使える現金は、今後も決済手段として大きな役割を担うものと考えています。国民の皆さまが新券を手にするまでには少し時間を要するかもしれませんが、楽しみにお待ちいただければと思います」

と、改刷グループ企画役の長尾さんは話します。

今回の取材では「20年ぶりの改刷に関わることができて光栄」(日本橋発券課運営保管グループ企画役の寺口さん)など、それぞれの職員が誇りと喜びを持って職務に当たっていることが垣間見えました。

なお、現行券は新券発行後も引き続き通用します。「現行券は使えなくなる」といった誤った情報や詐欺行為などにご注意ください。

(肩書などは2024年3月時点の情報をもとに記載)