日本銀行業務局 総務課国庫業務企画グループの仕事 国庫金のキャッシュレス納付と「推進宣言」(2024年12月25日掲載)

所得税や消費税、年金保険料といった「国庫金」のキャッシュレス納付が進んでいます。それによって書類の削減など社会的コストを減らしていけることから、日本銀行では、国税庁などの官庁や自治体、金融機関と連携して、さらなるキャッシュレス納付比率向上に向けた取り組みを行っています。2024年5月には「国税・地方税キャッシュレス納付推進全国宣言」も行い、納付者・関係者に向けてその意義や利便性のアピールもしました。その推進に取り組む業務局総務課国庫業務企画グループの活動や職員の思いを紹介します。

社会的コストを大幅削減できる

個人・企業と国の間で生じる国庫金を扱う業務は、「政府の銀行」である日本銀行が担っています。その規模は、国から個人・企業への支払いは約3.7億件、個人・企業から国への受入れは約1.3億件と膨大です(2023年度実績)。

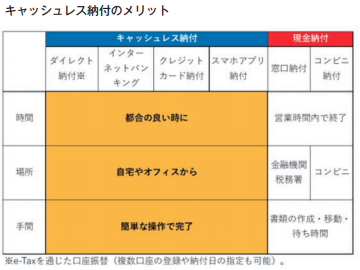

その取り扱いは、かつては日本銀行の本支店や代理店となる金融機関の窓口で現金で行われていましたが、2000年に国庫金事務の電子化に着手し、2004年には国税や国民年金保険料の電子納付が実現しました。現在では、インターネットバンキングやATM等で利用できるPay-easyと呼ばれる決済サービス、クレジットカード払い、スマートフォンの決済アプリでの支払い(Pay払い)など納付手段の選択肢が広がっています。

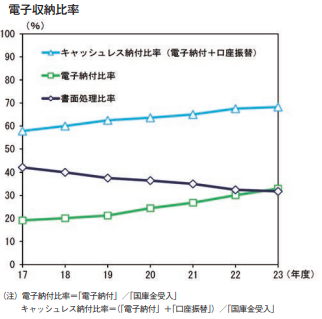

こうした着実な取り組みの結果、2023年度では国庫金のキャッシュレス納付比率は68.2%にまでなりました。ただし、国税に限定するとその比率は39%にとどまるなど課題も見えています。また、交通反則金も、依然現金納付が中心です。

「現金納付の場合、金融機関窓口に提出された納付書がまとめて日本銀行に輸送されてきます。それを当行の専用のOCR(光学文字認識)で読み取り、データ化して官庁と共有するのですが、この間にかかる社会的コストは無視できるものではありません。輸送費、紙の納付書の製造費、仕分けや読み取りにかかる労力、何より、納付者ご自身の移動の手間や銀行での待ち時間など、キャッシュレス納付ならカットできるコストが多大です」

と話すのは、同グループ長で企画役の大竹真さんです。ほとんどの国庫金でキャッシュレス納付が可能なことから、「いかに知っていただくかが大事です」と話します。

全国宣言で納付者にアピール

多くの納付者にキャッシュレス納付の利便性をアピールしたい──その思いが結実したものに、今年5月30日の「国税・地方税キャッシュレス納付推進全国宣言」があります。国税庁、総務省、金融庁、地方税共同機構、全国銀行協会、全国地方銀行協会などと共にこの宣言を発するに当たっては、日本銀行も大きく貢献しました。

一年半をかけた準備の過程では、他の官庁や金融機関との白熱した議論があったといいます。担当した国庫業務企画グループ企画役の黒岡映美さんは、こう振り返ります。

「『宣言』と合わせて、60ページに及ぶ『国税・地方税のキャッシュレス納付共同レポート』も作成したのですが、どこまで専門的に掘り下げるか、個別の取り組みを紹介するかで、かなり熱い議論になりました。そういう中で、日本銀行は、官庁でも一般の金融機関でもない中立した立場として、一定の調整役を担えたと思います」

宣言では、「社会全体のデジタル化の推進は私たちにとって共通の課題」と明示したうえで、「誰一人取り残されることのないデジタル社会を実現」と謳いました。この点を黒岡さんは「単にキャッシュレス納付比率を上げるだけなら、書面での納付を取りやめるなど方法はあります。しかし、そうはせずに、『便利だから選んでほしい』と呼びかけていくのが私たちの基本姿勢です。それがこの部分に表れていると感じます」と評しています。

宣言を発するに当たっては、「宣言式」も行いました。23の団体の代表者からなる共同宣言者のほか、各団体の随行者約50人、さらに、NHKや新聞社、税関係の専門誌など13のメディアが詰めかけ、その模様が全国的に報じられました。式典には、日本銀行からは貝塚正彰理事が出席し、「宣言を機に、より一層、行政や金融機関、関係団体の連携を深め、一丸となって取り組んでいきましょう」と挨拶しています。そのほか、精力的に取り組んでいる金融機関として、りそな銀行、埼玉りそな銀行、北國銀行の3行に国税庁長官から感謝状が贈呈され、今後の連携のベースとなる「キャッシュレス納付推進協議会」の発足も発表されました。その第1回会合は宣言から4カ月後に開かれており、協働が継続しています。

「国民生活を支えるために普段は黒子に徹している関係者たちが、この宣言においては『自分たちが社会を変えていくんだ』という意識を持って、より意欲的に取り組んだように思います」

と振り返るのは、当時、関係者と交渉し、「共同レポート」の草稿を書くなど実務を担った営業・国債業務企画グループの今井英晴さんです。日本銀行のホームページ内にある「国庫金事務のデジタル化」のコンテンツの整理にも尽力しました。

「知ることから興味が広がるので、情報提供が重要です。共同レポートでは、関係者が読むことを意識しつつも、『そもそも日本銀行の役割って何?』という一般の方に向けた基本の部分も盛り込みました。ホームページも同様で、図表を使うなどして、分かりやすく整理したつもりです」

「国税・地方税キャッシュレス納付推進全国宣言式」を開催

「国税・地方税キャッシュレス納付推進全国宣言」に携わるメンバー

宣言式で挨拶を行う貝塚正彰理事

宣言式には23団体の代表者が出席

地域で進む「宣言」と連携

宣言に象徴される関係機関の連携は、全国規模のものだけではありません。地域レベルでも、各地で実施されています。

その連携の一つに、東京国税局や東京都、神奈川県、千葉県、山梨県などが参加する「東京国税局管内キャッシュレス納付推進協議会」があります。全国に先駆けて2020年に発足し、翌2021年には、金融機関など計126団体が参加しての「キャッシュレス納付共同推進宣言」も行われました。その後、国税・地方税共通リーフレットの作成や合同キャンペーンなどを実施してきています。

この協議会および宣言に、日本銀行本店も当初から関わってきました。研修資料の作成などでは、国庫金のキャッシュレス納付の状況を提示するなど、日本銀行だからできる貢献をしてきています。

「納付を直接受けるのは地域の金融機関や税務署なので、それぞれの地域の官庁・関係機関が一体になって主体的に取り組んでいくことが重要です。先行して取り組んだ東京国税局管内は全国的に見てキャッシュレス納付比率が高くなっており、こうした成果が、全国各地での宣言の広がりや全国宣言につながっていったものと思います」

そう話すのは、地域連携を担当する国庫業務企画グループの杉浦直希さんです。協議会で明確になった課題には税理士への働きかけなどがあり、現在検討されている税理士向けの研修についてはこう説明します。

「国税での電子申告比率は約7割に達するのですが、キャッシュレス納付比率は4割弱となっており、申告と納付でデジタル化の進展度合いにギャップが見られます。その理由は、『申告は税務の専門知識を有する税理士が担い、納付は企業の担当が担う』というケースが多いことにあるようです。企業の担当の方は、他の用件と併せて銀行窓口を訪れた際に納付を済ませてしまうことも多く、キャッシュレス納付が進みにくい状況です。これを受けて、e-Taxを使って電子申告している税理士に納付までしてもらえるよう、今年4月から、国税の申告データ送信時に必要事項にチェックを付すだけで、法定納付期限当日にキャッシュレス納付が可能となる自動ダイレクト機能が追加されました。こうした機能改善も踏まえ、税理士への働きかけを通して、キャッシュレス納付比率の向上につなげることを目指しています」

このような地域と密接に関わる活動においては、各支店もさまざまな役割を果たしています。その実情を紹介するのは、同グループ副長で企画役補佐の羽柴慎太郎さんです。

「国税局等と連携のうえ、『宣言』をする地域もあれば、支店長などが直接金融機関と意見交換をするところもあり、取り組みは多種多様です。ただ、日本銀行から情報提供をしていくという役割はどこも同じです。日本銀行では年に1回、全国の金融機関の協力でアンケート調査を行っており、キャッシュレス納付を推進するための具体的な施策や課題などをまとめています。支店を通してこうしたデータを全国の現場に提供し、推進の材料にしていただいています」

なお、日本銀行の本支店が連携する各地域の国税局等では、このほかにもキャッシュレス納付の推進に向けてユニークな取り組みを行っています。具体的には、▼リーフレットに漫画を掲載(関東信越国税局)、▼キャッシュレス納付推進大使(浦和税務署)、▼商品券が当たる口座振替キャンペーンの実施(沖縄国税事務所)などがあり、各地で工夫が凝らされています。

一度試せば、便利さが実感できるはず

宣言式で金融機関の取り組みを紹介する高野裕幸参事役

この数年でデジタル化が急速に進んでおり、国では、2021年にデジタル庁発足、2022年に通称「キャッシュレス法」が施行されるなどしています。そうした中で日本銀行では、関係省庁と足並みをそろえながらDXを進めています。その一環となる国庫金のキャッシュレス納付推進は、まさに喫緊の重要課題です。

それを推進するに当たって「全国宣言は一つの区切りになる」と語るのは、国庫金業務を束ねる立場にいる業務局参事役の高野裕幸さんです。実は前任の熊本支店長の時に熊本地域の宣言に関わった経験があり、現場での実感からも、その意義をこう説明します。

国税・地方税キャッシュレス納付推進全国宣言書

「全国宣言がなされたことで行政や金融機関、関係団体など関係者の意識がそろったというメリットが大きいです。また、納付者に直接働きかけるうえでも、宣言があると話のきっかけを作りやすくなります。今後、より一層銀行窓口などでのPR活動が進むものと期待しています」

最後に高野さんは、納付者に向けてこうメッセージを寄せてくれました。

「試していただければ利便性を感じていただけると思います。ぜひ、『いつでも・どこでも・便利な』キャッシュレス納付をご利用ください」

(肩書などは2024年7月中旬時点の情報をもとに記載)