目次

お札の偽造防止には、どのような技術が使われているのですか?

―お札の偽造防止技術 ―

2004年(平成16年)に発行された日本銀行券の偽造防止技術は、(1)パソコン関連機器による偽造券の作成のしにくさ、(2)現金取扱機器(ATM等)の偽造券検知能力強化に役立つもの、(3)目で見る際の偽造券の発見のしやすさ、というコンセプトに基づいて選定されています。

― 日本銀行券の図柄 ―

一万円券

-

表(肖像) 福沢諭吉

表(肖像) 福沢諭吉

-

裏 平等院の鳳凰像(国宝)

裏 平等院の鳳凰像(国宝)

五千円券

-

表(肖像)樋口一葉

表(肖像)樋口一葉

-

裏 「燕子花図」(国宝)

裏 「燕子花図」(国宝)

江戸中期の画家、尾形光琳の作品

千円券

-

表(肖像)野口英世

表(肖像)野口英世

-

裏 富士山と桜

裏 富士山と桜

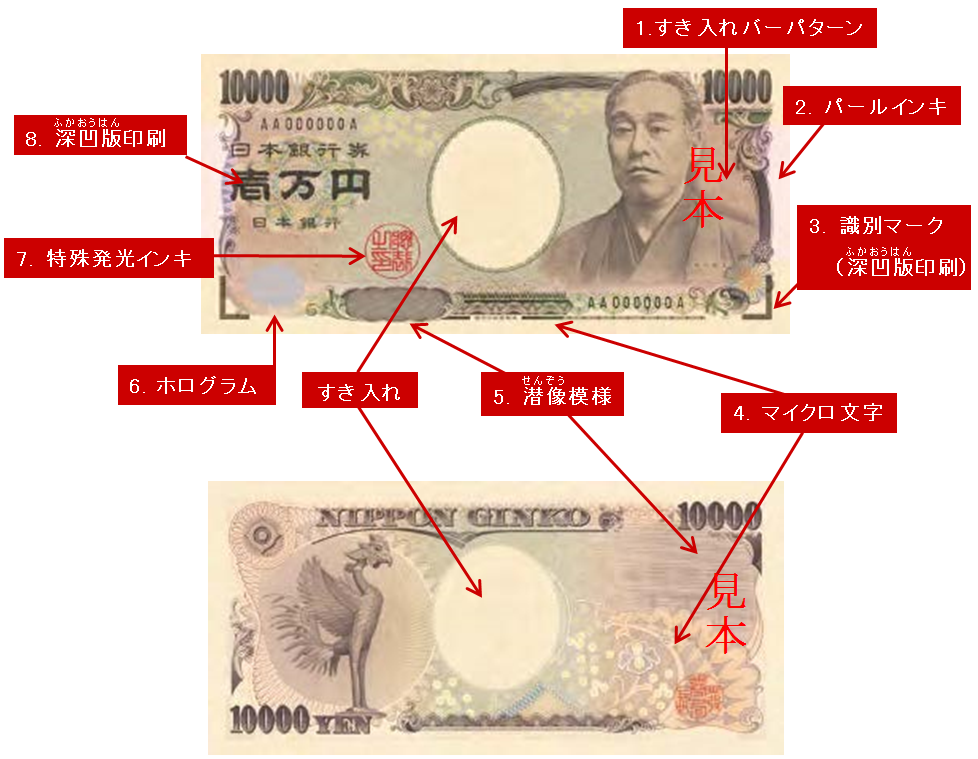

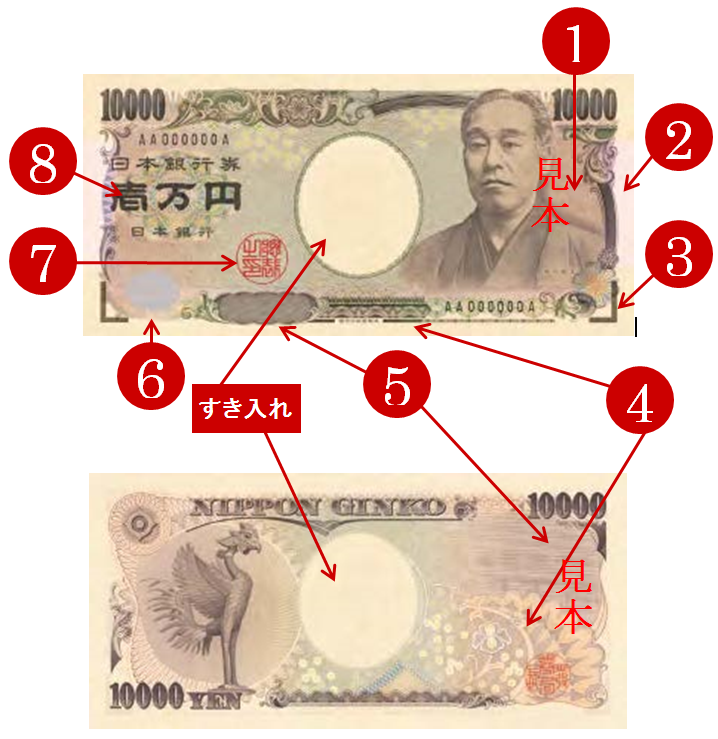

一万円券には、さまざまな偽造防止技術が使われています。

一万円券の偽造防止技術

| 1.すき入れバーパターン |

光に透かすと、すき入れられた3本の縦棒が見えます。従来のすかしよりも、パソコンやカラーコピー機等で再現しにくいものです。

|

| 2.パールインキ |

お札を傾けると、左右の余白部にピンク色を帯びたパール光沢のある半透明な模様が浮び上がります。

|

| 3.識別マーク(深凹版印刷) |

目の不自由な方が指で触って識別できるように、従来の「すかし」に代えて一層ざらつきのある「深凹版印刷」によるマークを導入しています。

|

| 4.マイクロ文字 |

「NIPPON GINKO」と書かれた小さな文字が印刷されています。

従来の文字よりも小さい文字を取り入れているほか、新たに地紋(細かい曲線などで描かれたお札の地模様)にも大小取り混ぜた文字がデザインされています。

|

| 5.潜像模様 |

お札を傾けると、表面左下に「10000」の文字が、裏面右上に「NIPPON」の文字が浮び上がります。

|

| 6.ホログラム |

角度を変えると、画像の色や模様が変化して見えます。

-

(桜の模様)

(桜の模様)

-

(額面金額)

(額面金額)

-

(日本銀行の「日」の文字を図案化したマーク)

(日本銀行の「日」の文字を図案化したマーク)

|

| 7.特殊発光インキ |

表の印章(日本銀行総裁印)に紫外線をあてるとオレンジ色に光るほか、地紋の一部が黄緑色に発光します。

|

| 8.深凹版印刷 |

従来のお札よりもインキが表面に盛り上がるように印刷されています。

|

現在使われているお札以外にも、使える日本銀行券があるのですか?

―現在通用する日本銀行券 ―

現行の一万円、五千円、二千円、千円の日本銀行券は、法貨(国の法律によって通用力を与えられた貨幣)として無制限に通用します。では、これら以外に現在も有効な日本銀行券が何種類あるか知っていますか。

日本銀行券の発行は、1885年(明治18年)の「旧十円券」(大黒天像 通称:大黒札)以来、全部で53種類に上りますが、うち31種類は法令(注)により通用力を失いました。この結果、現在も有効な日本銀行券は、現行券を除いて18種類となり、その内訳は次のとおりです。

まずは、3種類の一円券で、「旧一円券」(大黒天像)、「改造一円券」(武内宿禰像)、「い一円券」(同)です。このうち、「い一円券」は1943年(昭和18年)以降発行されたものです。一方、「旧一円券」・「改造一円券」は、それぞれ1885年(明治18年)・1889年(同22年)に発行が開始されました。

明治時代に発行された銀行券が現在も通用すると聞いて、意外に思われる方もいるのではないでしょうか。

次は、1946年(昭和21年)の新円切り替えに伴って発行が開始されたA系列(コラム参照)の「百円券」(聖徳太子像)、「十円券」(肖像なし)、「五円券」(同)、「一円券」(二宮尊徳像)と、1950年(同25年)から順次発行されたB系列の「千円券」(聖徳太子像)、「五百円券」(岩倉具視像)、「百円券」(板垣退助像)、「五十円券」(高橋是清像)です。

-

A百円券

A百円券

-

A十円券

A十円券

-

A五円券

A五円券

-

A一円券

A一円券

-

B千円券

B千円券

-

B五百円券

B五百円券

-

B百円券

B百円券

-

B五十円券

B五十円券

最後は、1957年(昭和32年)から順次発行されたC系列の「一万円券」(聖徳太子像)、「五千円券」(同)、「千円券」(伊藤博文像)、「五百円券」(岩倉具視像)と、1984年(同59年)より一斉に発行が開始されたD系列の「一万円券」(福沢諭吉像)、「五千円券」(新渡戸稲造像)、「千円券」(夏目漱石像)です。

-

C一万円券

C一万円券

-

C五千円券

C五千円券

-

C千円券

C千円券

-

C五百円券

C五百円券

-

D一万円券

D一万円券

-

D五千円券

D五千円券

-

D千円券

D千円券

お札の呼び名にアルファベットが付けられるのはなぜ?

お札の呼び名にアルファベットが付けられるのはなぜ?

お札には明治以降、発行されたお札を分類するために記号が付されており、改刷(銀行券のデザインを一新すること)の都度変更されています。

例えば、2004年(平成16年)11月から発行されている福沢諭吉の一万円札、樋口一葉の五千円札、野口英世の千円札は「E」という記号を頭に付けて、それぞれE一万円券、E五千円券、E千円券と呼ばれています。E券の前のお札は「D」という記号が頭に付いており、守礼門の二千円札はD二千円券と呼ばれています。

これまでに発行されたお札の呼び名には、下表のような記号が使われています。

表 お札の呼び名に使われている記号について

| 使用時期 |

シリーズ記号 |

| 明治中期~から昭和 10(1935)年頃まで |

甲、乙、丙、丁 |

| 昭和 17(1942)年頃~から昭和 20(1945)年頃まで |

い、ろ |

| 昭和 21(1946)年以降 |

A、B、C、D、E |

お札といえば「すかし」。お札の「すかし」はいつから使われている?

―すかしの登場―

E一万円券のすかし

E一万円券のすかし

現行の日本銀行券には、偽造防止策の1つとして「すかし」が施されています。「すかし」は、紙の厚さを部分的に薄くする「白すかし」と、逆に部分的に厚くする「黒すかし」があり、日本銀行券には、この両者を組み合わせた精巧な「白黒すかし」が使われています。手抄き和紙の伝統技術に支えられたわが国のすき入れ技術は、濃淡の差がシャープで立体感があり、世界ナンバーワンと言われています。

「すかし」の技術は古く、中国では10世紀から、ヨーロッパでは12世紀から、わが国でも15世紀から存在していたとされています。

もっとも、「すかし」がお札に使用されるようになったのは17世紀からと言われており、例えば、スウェーデンのストックホルム銀行(1661年に世界で最初の銀行券を発行)が1666年に発行した銀行券に、「BANCO」の文字がすき入れられています。

「白すかし」は、便箋などにも使われていますが、「黒すかし」は、わが国では「すき入れ紙製造取締法」によってその製造が規制されています(政府または特別に許可を受けた者以外は作る事が出来ません)。

では、わが国で「すかし」がお札に登場したのはいつ頃だったのでしょうか?

江戸時代中期頃に発行された藩札の一部や、為替会社(殖産興業政策の一環として1869年<(明治2年)>に設置された金融機関)が発行した紙幣には、簡単な文字や模様がすき入れられていました。また、1882年(明治15年)に発行された「神功皇后像」の「改造紙幣五円券」(政府紙幣)には、トンボと桜花が「白すかし」ですき入れられています。

改造紙幣五円券

ところで、日本銀行券の場合はどうだったのでしょうか?

日本銀行券の「すかし」は、最初の日本銀行券、つまり1885年(明治18年)に発行された「旧十円券」(通称「大黒札」)から採用されています。この銀行券には、「黒すかし」で分銅や打ち出の小槌、巻物などが、「白黒すかし」で日本銀行券の文字と桜花がすき入れられています。それ以降、日本銀行券には、戦後間もなく発行された「A十円券」、「A五円券」、「A一円券」、「A十銭券」、「A五銭券」の5種類を除き、ほぼ一貫して「すかし」が使われています。

旧十円券

お札の表に印刷されているアルファベットと数字は何?

お札の表に印刷されているアルファベットと数字は何?

このアルファベットと数字は「記番号」と言います。現在発行されているお札は、アラビア数字6桁の数字を挟んでアルファベット24文字が、頭に1ないし2文字、末尾に1文字組み合わされていて、「A123456B」や「CD777777E」というように表されています。アルファベットは全部で26文字ありますが、I(アイ)とO(オー)は数字の1と0に間違いやすいために使われていません。数字は、「000001」から「900000」までの90万記号が使われています。

これらの組み合わせにより、記番号は、129億6千万枚で一巡します。なお、一巡後は記番号の色を変えて表示されます。

お札にはどのくらいの数の色が使われているのですか?

―お札の印刷に使われる色の数 ―

皆さんは、銀行券には一体どのくらいの数の色が使われているか、知っていますか?

お札の印刷は色の組み合わせにより、(1)お札を美しく見せたり、(2)偽造しにくくしたり、(3)券種ごとに基調色を設けることで券種の区別をしやすくする、といった効果があります。日本銀行券は、時代の移り変わりとともに多色刷りとなってきており、現行券では、表面に13~から15色、裏面に7色用いられています。券種ごとの刷色数は右表のとおりです。

なお、微妙な色合いを特徴とする日本のお札は、一見しただけでは何色使われているか判別しにくいかもしれません。どの部分に何色使われているか、「一万円券」を例にとって刷色内訳を右に示しますので、一度じっくりとご覧下さい。

銀行券の刷色数

|

表面 |

裏面 |

| 一万円券 |

14 |

7 |

| 五千円券 |

14 |

7 |

| 二千円券 |

15 |

7 |

| 千円券 |

13 |

7 |

一万円券の刷色数内訳

| 表面 |

地模様: 10色

肖像、文字、唐草模様等: 2色

印章と記番号:それぞれ 1色 |

| 裏面 |

地模様: 5色

平等院の鳳凰像、文字等: 1色

印章:1色 |

二千円券の他にも2の付くお金があるって本当?

―「2」の付く日本銀行券 ―

現在発行されている二千円券の他にも、「2」の付くお金はあります。かつては国立銀行が二円紙幣を発行したこともありますが、日本銀行が発行した「2」の付く銀行券としては、二十円券、二百円券、二千円券の3券種があります。それぞれについて見てみましょう。

二千円券

二千円券の図柄は、表面に首里城の城門の1つである「守礼門」が採用され、裏面の左側には約1000年前に記された源氏物語を元に描かれた「源氏物語絵巻」の一場面に詞書を重ねあわせたものを配しています。また、裏面の右側には、源氏物語の作者である紫式部の絵が描かれていますが、銀行券の図柄に女性の人物像が登場したのは初めてのことです。

-

二千円券(表)

二千円券(表)

-

同(裏)

同(裏)

二十円券

二十円券は1917年(大正6年)発行の「甲二十円券」(菅原道真像)と1931年(昭和6年)発行の「乙二十円券」(藤原鎌足像)の2種類です。前者は額面の表示が右横書き、後者は縦書きであったほか、後にも先にも日本銀行券で二十円券はこの2種類だけだったことから、それぞれ「横二十円」、「縦二十円」と呼ばれることもあります。

-

甲二十円券

甲二十円券

-

乙二十円券

乙二十円券

二百円券

また、二百円券については、1927年(昭和2年)の金融恐慌時に緊急発行された裏面が白地の「乙二百円券」(通称:裏白二百円券)と1945年(同20年)に発行された「丁二百円券」(藤原鎌足像)および「丙二百円券」(武内宿禰像)の3種類です。

「大黒札」、「裏白二百円」、他にも通称を持つお札はあるのですか?

―通称で親しまれている日本銀行券 ―

これまでに「裏白二百円」、「横二十円」、「縦二十円」など、通称を持つ日本銀行券が登場しました。ここでは、通称で親しまれている日本銀行券を紹介します。

まずは、「分銅五円」の通称で親しまれている「改造五円券(菅原道真像)」(1888年<(明治21年)>)です。このお札の呼称は、表面に重さを秤る分銅の形が描かれているほか、地紋にも小さな分銅が描かれていることに由来します。このお札は、1886年(明治19年)に発行された「旧五円券(大黒天像)」(通称「大黒札」の1つ)の改良(注)を目的に発行された改造券で、初めて歴史上の人物像を採用した日本銀行券です。なお、大黒札には、旧五円券のほか旧一円券(現在も有効)、旧十円券、旧百円券(いずれも1885年<(明治18年)>発行)があり、図柄に商売や農業の神様である大黒天の座像が描かれているところから、こう呼ばれています。

-

分銅五円

分銅五円

-

大黒札(旧一円券)

大黒札(旧一円券)

次は、旧五円券と同様の理由から「旧百円券」を改造して発行(1891年<(明治24年)>)された「改造百円券(藤原鎌足像)」です。このお札は、「メガネ百円」、「メガネ札」、「メガネ鎌足」などと呼ばれています。その理由は、表面の周囲地紋の形がメガネに似ているためです。「メガネ鎌足」は、その後改刷され「甲百円券(藤原鎌足像)」として発行(1900年<(明治33年)>)されましたが、このお札の裏面に紫色が多用されていることから、「むらさき百円」、「裏むらさき百円」、「むらさき」などという通称で親しまれています。なお、「メガネ百円」は、日本銀行券の中で最も大きいお札です(縦130mm×横210mm)。

-

メガネ百円

メガネ百円

-

むらさき

むらさき

最後は、「表猪」、「裏猪」と呼ばれるお札です。「表猪」は、「旧十円券」を改造(理由は前述と同様)して発行された「改造十円券(和気清麻呂像)」で、1890年(明治23年)に発行されました。このお札は、表面に8匹の猪が配されていたため、後に「表猪」と呼ばれるようになりました。一方、「裏猪」は、「表猪」を改刷して発行(1899年<(明治32年)>)された「甲十円券(和気清麻呂像)」で、裏面中央に1匹の猪が描かれていたため「裏猪」(または単に「いのしし」)と呼ばれるようになりました。

ちなみに、『続日本紀』によれば、時の称徳天皇に代わり弓削道鏡が皇位を継承しようとした際、和気清麻呂がこの企てを阻止し、これに立腹した道鏡が手先を遣って清麻呂を暗殺しようとした瞬間、猪300匹が現れ彼を守ったという伝説があります。

-

表猪

表猪

-

裏猪

裏猪

お札で円のローマ字表記を「YEN」としているのはなぜ?

お札で円のローマ字表記を「YEN」としているのはなぜ?

1872年(明治5年)発行の政府紙幣「明治通宝」のほか、日本銀行券についても、1885年(同18年)の初めての発行以降すべて円は「YEN」と表示されています。

「円」を「EN」ではなく、「YEN」と表記している根拠は、はっきりとしていませんが、以下のようなさまざまな見方があります。

- (1)発音上の理由

「EN」は外国人が発音すると「エン」より「イン」に近いものになるとして、子音Yをつけて「YEN」としたのではないかとの見方です。ちなみに、幕末日本を訪れた外国人の記録には、「江戸」を英語で「YEDO」と表現したものがあります。

- (2)諸外国の語句と区別

「EN」は、オランダ語では「~と」、「そして」の意、スペイン語、フランス語では「~の中に」の意で頻繁に使用されるため、これらとの混同を回避したとの見方です。

- (3)中国の「圓(ユアン)」からの転訛

中国の「元」紙幣は、表に「◯圓」、裏に「YUAN」と表示されていました。これが「YEN」に転訛したとの見方もあります。

トップページに戻る

お札の呼び名にアルファベットが付けられるのはなぜ?

お札の呼び名にアルファベットが付けられるのはなぜ?